はじめに

今では当たり前のように音楽のジャンルとして「ヘヴィメタル」(あるいは単に「メタル」)という言葉を使っていますが、いつどのように定着したのでしょうか?

その語源や音楽のジャンルとして使われるようになるまでを調べてみました。

19世紀 化学用語として使われ始める

元々、「heavy metal」 は化学や工業の文脈で「重金属(鉛・水銀など)」を意味していました。

化学の世界では「金属元素を軽いものと重いものに分ける」という分類が行われていましたが、19世紀前半に化学者が元素の体系化を進める中で、比重の大きい金属を「重金属 (heavy metals)」と呼ぶようになりました。

また、19世紀後半には鉱業・医学分野でも「heavy metals」という言葉が定着します。鉛中毒、水銀中毒などが産業上の大きな問題になったことから、「毒性を持つ比重の大きな金属」というニュアンスが強まります。

1960年代前半 文学で使用されるようになる

「heavy metal」という言葉は金属の分類でしかありませんでしたが、アメリカの作家ウィリアム・S・バロウズにより新たな意味が付け加えられます。

バロウズが1961年に発表した小説『The Soft Machine』で“Uranian Willy The Heavy Metal Kid”というキャラが登場し、これが文学における「heavy metal」の初出とされています。

バロウズの文脈では “heavy metal” は、

- 鉛・水銀のように「重く毒性をもつもの」

- 強力でコントロールできない破壊の力

- 人間を機械のように冷酷にしてしまう作用

を象徴します。

つまり、“heavy metal” は化学的な「重金属」のイメージを、ドラッグ、暴力、情報戦争といったテーマに重ね合わせた文学的表現なのです。

その後も、バロウズ作品ではドラッグや破壊的なエネルギーの象徴として「heavy metal」という表現が出てきます。

1968年 STEPPENWOLF – Born to Be Wild

ウィリアム・S・バロウズにより、“heavy metal”は金属の分類を表す名詞から「毒性や破壊力」を表す形容詞になりました。

そして1968年、STEPPENWOLFが発表した曲「Born to Be Wild」で初めて歌詞に登場します。

あの有名な”heavy metal thunder”です。これは、バイクの轟音を表す比喩であり、ジャンル名ではなく「轟くように重い音」の象徴でした。

1970年前後 音楽評論で揶揄的表現として使われる

1970年前後になると、Rolling StoneやCreemといった音楽誌では「重くて耳障りな音」を指す表現として使われるようになります。

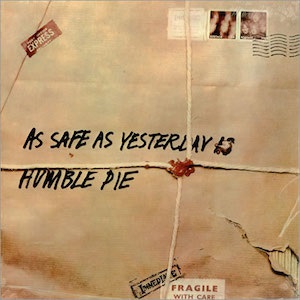

例えば、Rolling StoneはイギリスのロックバンドHUMBLE PIEのアルバム『As Safe as Yesterday Is』のレビューで”Here they were a noisy, unmelodic, heavy metal-leaden shit-rock band, with the loud and noisy parts beyond doubt.”と評してます。

まだジャンル名というより「鈍重でうるさいロック」という揶揄的ニュアンスですね。

しかし、批評で“heavy metal”という言葉が多用されたことで、「heavy metal=特定スタイルのロック」という意識を読者に植え付けました。

1970年代前半 ジャンル的ニュアンスを帯び始める

1970年前後にデビューしたLED ZEPPELIN、BLACK SABBATH、DEEP PURPLEといったバンドは「ヘヴィメタル・バンド」とは名乗っていないものの、プレスやファンが「ハードロック」と並んで「ヘヴィメタル」という表現を使うようになり、ジャンル的意味が定着していきます。

特に、極端に重くて暗いサウンドだったBLACK SABBATHはヘヴィメタルの代名詞になりました。

また、1972年にデビューしたBLUE OYSTER CULTもアメリカ版BLACK SABBATHとして売り出されたたことから、ヘヴィメタルとして扱われました。

しかし、当時の主流批評はまだ侮蔑的な使い方が多く、「大味でやかましいロック」というニュアンスが強かったようです。

1970年代後半 NWOBHMにより完全にジャンル名として定着

1970年代中頃、イギリスではパンクロックが台頭し、ハードロックは「オールドウェイブ」と揶揄されるようになって冬の時代を迎えます。

しかし、1970年代後半になるとIRON MAIDENを始めとする若手バンドが次々に登場、シーンが活性化します。

この頃になると、ヘヴィメタルは自負的な呼称へ変化、批評家の揶揄ではなくバンドやファン自身のアイデンティティになっていきます。

このムーブメントはNew Wave Of British Heavy Metal(NWOBHM)と呼ばれ、ヘヴィメタルは完全に自己定義的なジャンル名として世界に広まりました。

最後に

この記事を書くにあたり色々と調べたのですが、科学用語でしかなかった「ヘヴィメタル」が文学的表現、ロックの形容を経てジャンル名に定着する流れは実に面白かったですね。

ところで、ウィリアム・S・バロウズの小説がなかったらこのジャンルはどうなっていたのでしょう。

サウンドとしてのヘヴィメタルは誕生していたでしょうが、あくまでハードロックの延長線上という扱いなのでしょうかね。

ひょっとして、「デスメタル」が「デスハード」と呼ばれる世界線もあった?

PR |

コメント