はじめに

90年代後半、80年代ヘヴィメタルの影響下にありながらヒップホップやオルタナティブロックの要素を積極的に取り入れたバンドが次々に現れた。アメリカでは、「ラップメタル」「オルタナティヴメタル」「ニューメタル」といった言葉でそれらのバンドをカテゴライズした。ラップを取り入れたメタルだから「ラップメタル」、オルタナティヴな要素があるメタルだから「オルタナティヴメタル」、従来のメタルにはない新しさがあるから「ニューメタル」。どれも妥当なネーミングだろう。しかし、日本では「ラウドロック」「ミクスチャー」「モダンヘヴィネス」といった言葉が代わりに使われ、特に「ラウドロック」はジャンル名として完全に定着した印象だ。

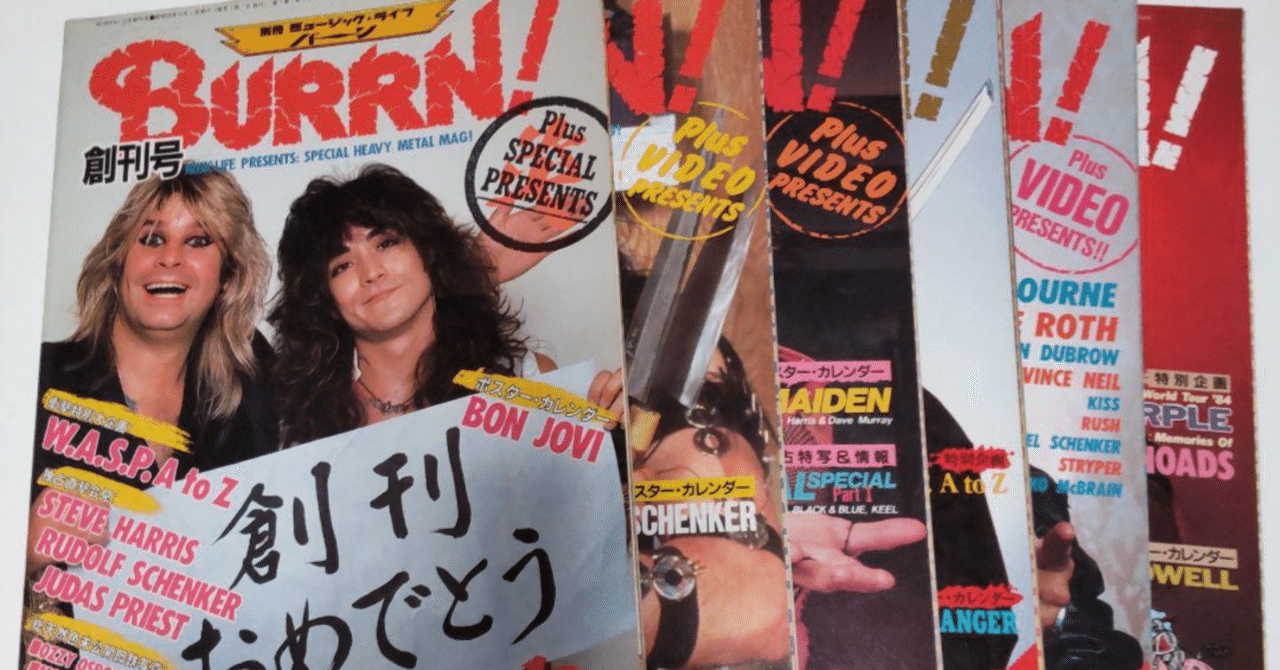

なぜ、日本で「ラウドロック」が定着したのか。影響力が強かったであろう2つの音楽雑誌「BURRN!」と「rockin’on」に着目して考えてみたい。

ラウドロックの代表的バンド

まずは、90年代~00年代前半に活躍したラウドロックの代表的バンドをまとめてみる。必ずしも当時から「ラウドロック」と呼ばれた訳ではないが、21世紀のラウドロックに大きな影響を与えた。

RAGE AGAINST THE MACHINE

1992年デビュー。

ラップメタルの先駆けであり、ラウドロックの源流的存在と言っていいだろう。

KORN

1994年デビュー。

1stアルバムでニューメタルの原型を確立した。

MARILYN MANSON

1994年デビュー。

インダストリアルを取り入れたサウンドや過激な言動が特徴。

DEFTONES

1995年デビュー。

ヘヴィさと浮遊感のあるサウンドで、ニューメタルの中でもオルタナ寄り。

SEPULTURA

1986年デビュー。

元々はスラッシュメタルバンドだったが、1996年リリースの『Roots』でニューメタル的アプローチ。

LIMP BIZKIT

1997年デビュー。

良くも悪くもラウドロックの象徴的存在。

SYSTEM OF A DOWN

1998年デビュー。

ラウドロックの枠に入れられつつも、異端的でユニークな存在。

SLIPKNOT

1999年デビュー。

デスメタルの要素を取り入れ、ラウドロックの中でも特に攻撃的。

LINKIN PARK

2000年デビュー。

ニューメタルのスタイルをよりキャッチーでメロディアスに洗練させた。

「ラウドロック」を巡る音楽雑誌の事情

上で取り上げたバンドは、いずれも従来のヘヴィメタルの枠にとらわれないサウンドが特徴だ。しかし、「ヘヴィメタル」と呼ぶには異質すぎ、従来のHR/HMファンには受け入れにくかった。一方で、オルタナティヴロックの延長線上の音楽として、オルタナファンには受け入れられる余地があった。

このことを踏まえて、BURRN!とrockin’on、両者の事情を見てみよう。

BURRN!側の事情

1984年創刊以来、「正統派ハードロック/ヘヴィメタル専門誌」としてアイデンティティを確立したBURRN!。80年代~90年代前半までは、読者も「メタル原理主義」的傾向が強く、グランジ・オルタナやラップメタルなどの新潮流にアレルギーを持つ層が多かった。

その結果、BURRN!は海外の潮流を無視して独自路線に走ることになる。以下の記事で90年代のBURRN!の表紙がまとめられているが、ラップメタル・オルタナティヴメタル・ニューメタルバンドは表紙を飾ってないことが分かる。

スラッシュメタルから派生したグルーヴメタルバンド(PANTERAとSEPULTURA)は表紙になっているが、おそらくこれがギリギリのラインだったのだろう。

しかし、90年代後半になるとニューメタルバンドが次々に台頭し、世界的に「メタルの新潮流」が大ヒット。彼らはOzzfestなどのフェスでも主役になり、無視できない存在になっていた。「彼らを完全に黙殺すれば“今のシーン”を語れなくなるが、全面的に肯定すれば読者の反発を招く」という板挟みになったのだ。

そこで、ニューメタル勢を 「モダンヘヴィネス」「ミクスチャー」「ラウドロック」 といったカテゴライズをし、「メタルではないが、音が重くて激しいバンド」として紹介したのではないだろうか。これにより、JUDAS PRIESTやIRON MAIDENといった「伝統的メタル」と明確に線を引くことができ、既存メタルファンへの「純メタル守ってますよ」というアピールも保てる。

なお、ニューメタル勢の中でもSLIPKNOTだけはBURRN!の表紙を飾っている。これは、サウンド的に従来のメタルファンにも受け入れられるという判断があったのだろうか。

rockin’on側の事情

rockin’onは創刊当初から、「ロック全般をカルチャー/思想/若者文化として語る雑誌」という側面があった。特定のジャンルではなく、「オルタナ」「インディー」「ブリットポップ」「USロック」など、その時代の“ロックの潮流”を取り上げることを重視していた。読者層もBURRN!より広く、「洋楽好き」「カルチャー好き」「邦楽ロック好き」まで幅広い。そのため、「ジャンルの純度」よりも、「若者のロック体験としてどう響いているか」が大事だった。

90年代前半はグランジ・オルタナティヴロックを大きくフィーチャーしていたロキノンだったが、90年代半ばになるとムーブメントが落ち着き「オルタナ以後のロック」に空白ができていた。そこに飛び込んできたのが ニューメタルだ。音はヘヴィだけど、リスナー層は「メタル原理主義者」ではなく「MTVを通じてロックを聴く若者」。ロキノンにとっては、この新潮流は 「オルタナ以後のロックの受け皿」 として都合が良かった。

だが、ロキノンもまた「メタル」と呼ぶのは避けたかった。「メタル」は自分たちがターゲットにする読者(オルタナ/インディーファン)にとっては距離感があったからである。そこで、「ラウドロック」というラベルがちょうどよかった。「メタルっぽいけどメタルじゃない、新しい若者のロック」 と提示できるからだ。これにより、グランジ・オルタナから入った読者にも違和感なくバンドを紹介することができた。

ロキノン誌上では、ラウドロック勢は「シーンの最新トレンド」として積極的に紹介された。LINKIN PARK、SLIPKNOTあたりは「世界的な若者文化」として特集されやすく、RAGE AGAINST THE MACHINEやMARILYN MANSONは音楽性よりも「思想・衝撃性・政治性」といったカルチャー的側面で扱いやすかった。また、DEFTONESやSYSTEM OF A DOWNのように音楽的実験性が強いバンドは、「オルタナ以後のロック」の延長線として高く評価されやすかった。

なぜ「ラウドロック」だけ生き残った?

ここで1つ疑問が生まれる。「ラウドロック」「ミクスチャー」「モダンヘヴィネス」のうち、なぜ「ラウドロック」だけジャンル名として生き残ったのだろうか?「ミクスチャー」はまだ「ロックとヒップホップの融合」を指す言葉として使われてる気がするが、「モダンヘヴィネス」に関しては完全に死語である。

考えられるのは、「言葉のシンプルさと直感性」だろうか。「ミクスチャー」や「モダンヘヴィネス」と比べて、「ラウドロック」は「轟音のロックミュージック」という誰でもすぐ理解できる語感があった。難解なジャンル名ではなく、一般リスナーにも分かりやすいレッテルとして使いやすかったのだ。

あとは、邦楽シーンとの親和性だろうか。2000年代初頭に、RIZE・Dragon Ash・マキシマムザホルモンなど、国内で「ラウド」を標榜するバンドが続出。彼らが自ら「ラウドロック」と言われることを受け入れたため、ジャンル名が日本のシーンに根付いたのではないだろうか。

最後に

BURRN!にとって「ラウドロック」は正統派ヘヴィメタルと切り分けることで雑誌のイメージを守るための言葉であり、rockin’onにとってはオルタナ以後の若者ロックの受け皿として読者層を広げるための言葉だったのではないだろうか。

結果として、海外ではメタルとして扱われているバンドが、日本ではヘヴィメタル専門誌のBURRN!よりrockin’onの方が扱いが大きいという逆転現象を起こした。イギリスのヘヴィメタル専門誌Kerrang!がニューメタルを大プッシュしたのとは対照的である。

つまり「ラウドロック」とは音楽的な定義というよりも、雑誌文化と世代意識の交差点で生まれた、きわめて日本的なラベルだったのだ。

PR |

コメント